人只有迎难而上,才能立于不败之地。

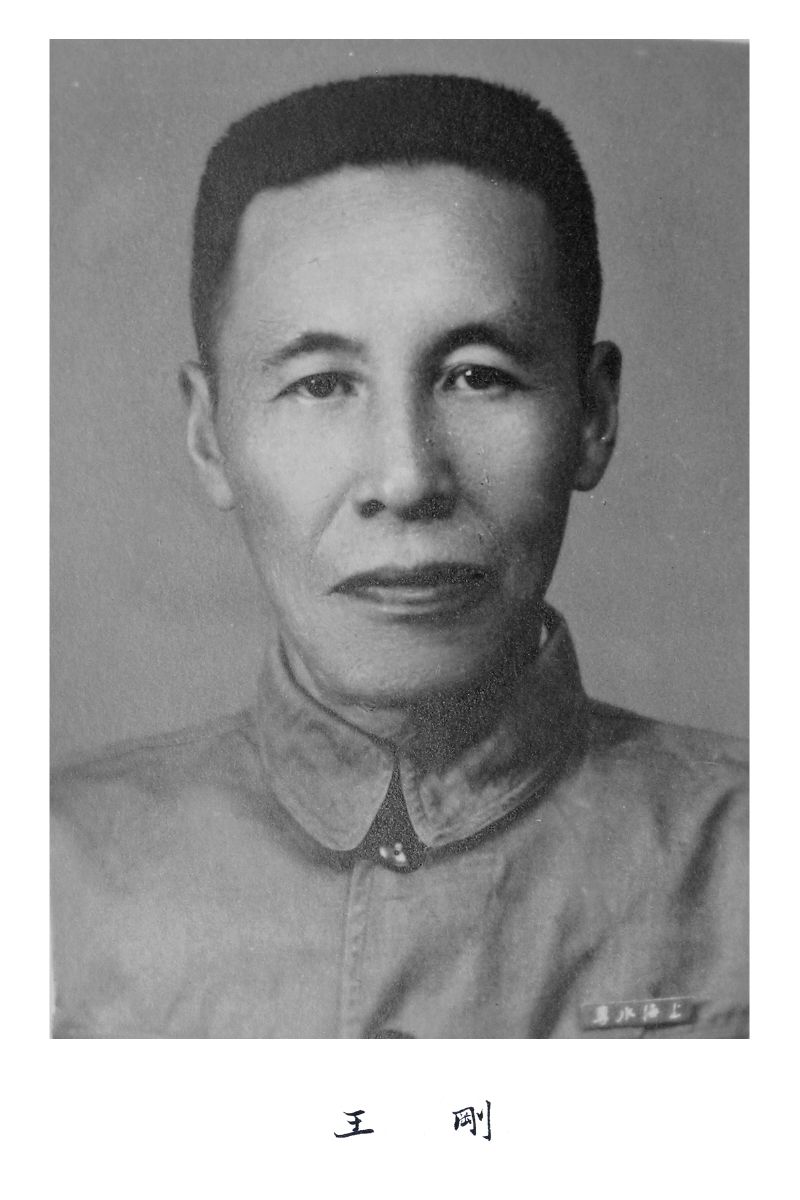

王刚(1890.3-1988.11),江苏江阴人,民盟盟员,水产加工教授。1916年毕业于江苏省立水产学校制造科。曾任四川合川国立水产学校校长,崇明上海闵行江苏省立水产职业学校校长,上海吴淞水产学校加工科主任,上海水产学院水产加工系主任。编著有《罐头工艺学》、《玻璃罐压密封法》,试制过玻璃罐头食品及热压密封设备。翻译《食品保藏学》、《渔业经济合作》、《渔民教育》、《水产动物化学》等日文书籍。

王刚,1890年3月出生在苏南区江阴县,1913年到1916年就读于江苏省立水产学校制造科,毕业后留校,其后又在浙江省立水产学校、辽宁省立水产学校、江苏南通渔业指导所、江苏省建设厅等任职。主要从事罐头专业的教学、研究工作,曾在1951年编写《玻璃罐头压热密封法》、1961年主编《罐头食品工艺学》。同时试验制造玻璃罐头,并取得初步成功。跟上海益民公司食品第二厂及冠生园食品厂合作研究制造并解决国内铁皮价格昂贵及扩充罐头食品促销问题,协助公管新建公司试验盐干制防腐及改良,其中玻璃罐头及热压密封设备后经轻工业部采用和推广。除此之外,他会讲英语、俄语及日语,最精通的要属日文,并翻译了《食品保藏学》、《渔业经济与合作》、《渔民教育》、《水产动物化学》等日文著作。

辗转办学

1932年,当时的江苏省立水产学校地处吴淞炮台湾,在“一二八”淞沪抗日战争中首当其冲,遭日舰炮击,校舍设备全部被毁,战后仅剩断垣残壁,只得暂借上海康脑脱路(今康定路)春江别墅赁屋授课。同时,学校向省教育厅申求经费修建校舍,经过一番努力修复一片平房,得以迁返原校,但办学已经极为艰难。1937年爆发“八一三”淞沪抗战,学校被夷为平地,被迫停办了一段时间。之后,就一直向后方转移,坚持办学。最少的时候仅有10个老师,因为没有工资,条件又不好。同时,仅剩的一柜子化学仪器全靠王刚保存着到处随校迁移。

在迁校过程中,为了能在战争环境中,依然能让同学有实验条件,王刚始终完整地保护着吴淞校址被炸后“幸存”下来的实验仪器。化学实验仪器大都是由玻璃制造的,在如此艰难的环境中,在连自己吃饭都成问题的条件下,显然有一种强大的精神力量支持着他。正因为有这样的坚韧,才使水大的生命得以延续。

1939年春,国民政府教育部在四川省合川国立第二中学成立水产部,由教育部分发战区肄业学生入学(水产科学制3年,兼习制造和养殖)。1943年国立二中划出水产专科,独立改为四川水产职业学校。

1944年5月,王刚开始担任国立四川水产职业学校校长。任职期间,王刚公平正直,忠于职守,一切从师生角度出发为师生谋福利,在老师和学生当中有不错的口碑。该校前后毕业学生8届9个班,约百余人,当时在四川小有名气。

1945年抗日战争胜利后,学校奉命迁址。于是,国立四川水产职业学校的绝大部分江、浙籍教职员工和8个班级学生随校迁到江苏省崇明县(今上海市崇明县),并在那里设立了江苏省立水产职业学校。当时江苏省政府于1946年7月委派王刚任校长。学校隶属江苏省教育厅。因崇明交通不便,学校在上海市闵行镇解放后,又在闵行一黄姓人士资助下觅得房屋,遂于1948年寒假迁移闵行,校名仍称江苏省立水产职业学校。

1949年5月上海解放,同年7月,由苏南行署建议,江苏省立水产职业学校经上海市军管委文化教育委员会同意,并入上海市立吴淞水产专科学校。王刚成为该校附设职业部主任、加工科主任。

漫漫迁校之路,王刚随学校一路走来。“忠于职守,从某种程度上说,他为学校能够从四川重新搬回上海作出了很大贡献。即便在学校最困难的时候,无论是逃难,还是回到上海后,他都始终带着学生,不离不弃”,同事们对王刚如此评价道。

为经费四处奔走

1945年抗日战争胜利后,由于交通不便,学校又一次经历从崇明迁至闵行的过程。当时,有些老师不愿意有所变动,不肯再随校迁移。然而,当时的政府根本无暇关心学校存亡,以至于学校连工资都发不出,更不用说有什么补贴了。这使很多教师连最起码的温饱都成问题。

这对于当时依然担任学校校长的王刚而言,无疑成了最大难题。他只能一边抓学校教育教学工作,一边到处去筹钱,为老师补发工资。情急之下,为了先解决学校教师的生存问题,王刚只能为每位老师发100~200斤米。他说:“你们先拿这些米解决一下眼前的问题,别急,余下的工资我还会再去帮你们问的。”

为了帮学校教师解决工资问题,王刚四处奔走,到处打报告。上海解放前两天,由于经费比较困难,王刚冒着危险去松江那边筹集经费。每次去教育部门,王刚完全没有校长派头。他总挑最差的车子坐,就为了替学校多省些钱,能为学校多申请些经费补发工资。

1952年,闵行水产学校、浙江乍浦国立高级水产职业学校、河北水产学校,这3所学校全部或部分并入上海水产学院,教育教学开始步入正轨。王刚担任上海水产学院职业部加工科主任,但这并未影响到他为学校服务的心。

解放初期,学校经费比较紧张。为了能够使加工科能够得到更好的发展,平日从不争名夺利的王刚,总是尽最大努力向学校申请经费。

全心为学校

1949年解放前,学校的教师要分别轮流守夜,以保证师生与公共财产安全。当时,学校的环境、教学条件都十分艰苦,既要抓教学,还要为自身温饱发愁。作为校长,王刚总是先人后己,他宁愿自己睡木板箱、小房子,也要尽量帮助其他有困难的教师。当时,王刚除了担任行政工作,因为师资紧缺的关系,他还兼任许多学科的教学工作,可以说“一人身兼多职”。同事们感叹道:“王校长那样的无私奉献、严于律己的作风更是整整坚持了一辈子,穷其一生,从没有听说过他有迟到早退的现象,也没有听说过他争名夺利,更没有听他有半句抱怨的话。他只是默默地为学校、为老师和同学创造其力所能及的条件。”当然幸运的是,王刚的妻子与儿女非常支持他的工作。他几乎没怎么照顾家里。他的夫人非常通情达理,勤俭持家教育好孩子。

王刚家里生活条件十分艰苦。由于学校没有宿舍楼,王刚就在学校附近租借了一件非常简陋的屋子。他的穿着更是十分朴素,几个孩子也都十分懂事。

耐心教顽童

作为一名教师,王刚为人和善,也乐于帮助学生。他主动为同学提供帮助、答疑解惑,有时还跟同学一起探讨研究问题。当时,好多老师纷纷效法,使整个学校都处于“教学相长”的良好氛围中。王刚曾帮助年轻时的黄金陵教授修改讲义,亲切地给予鼓励。忆及此事,黄金陵的感激之情溢于言表。

在学生犯错误时,王刚总是言传身教,宽以待人,尽己所能去说服学生,希望通过循循善诱的方式,让学生感受到他的心意,使学生改过。不过,王刚在处理问题时,也有他的原则,当学生所犯错误超过一个度的时候,他绝不偏袒,坚决按照校规进行处理。有位学生犯了严重错误,王刚立马将其开除了。

直到1974年,84岁的王刚以上海水产学院水产加工系主任的职位退休,为学校“护航”无数春秋。他见证了上海水产大学的历史变迁,同时为水大贡献了他的一生!

突然想起奥斯特洛夫斯基曾经说过:“人最宝贵的是生命,这生命给予我们每个人只有一次。一个人的一生应该这样度过:当他回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。这样,在临终的时候,他可以说,我的整个鲜血和生命,都已经献给世界上最壮丽的事业,为全人类的解放而奋斗!”

这段曾经被无数中国人当作座右铭的话,或许正是王刚的真实写照吧。他凭着他的坚韧延续着学校的生命,一路迁移,披荆斩棘,成为“水大忠实的护航员”。

(食品学院 龚晨柳)