要打好扎实的基础,高、新的技术,需要去学,但必须建立在扎实的基础之上。

苏锦祥(1935.1- ),广东南海人,中共党员,鱼类学教授,1992年起享国务院政府特殊津贴。1956年毕业于上海水产学院水生生物专业。曾历任养殖系副系主任、主任,渔业学院学术委员会主任,上海市动物学会理事、副理事长,中国鱼类学会理事、副理事长。长期从事鱼类分类、生态、比较解剖学研究,参与主编《白鲢的系统解剖》和《鱼类比较解剖学》等专著。

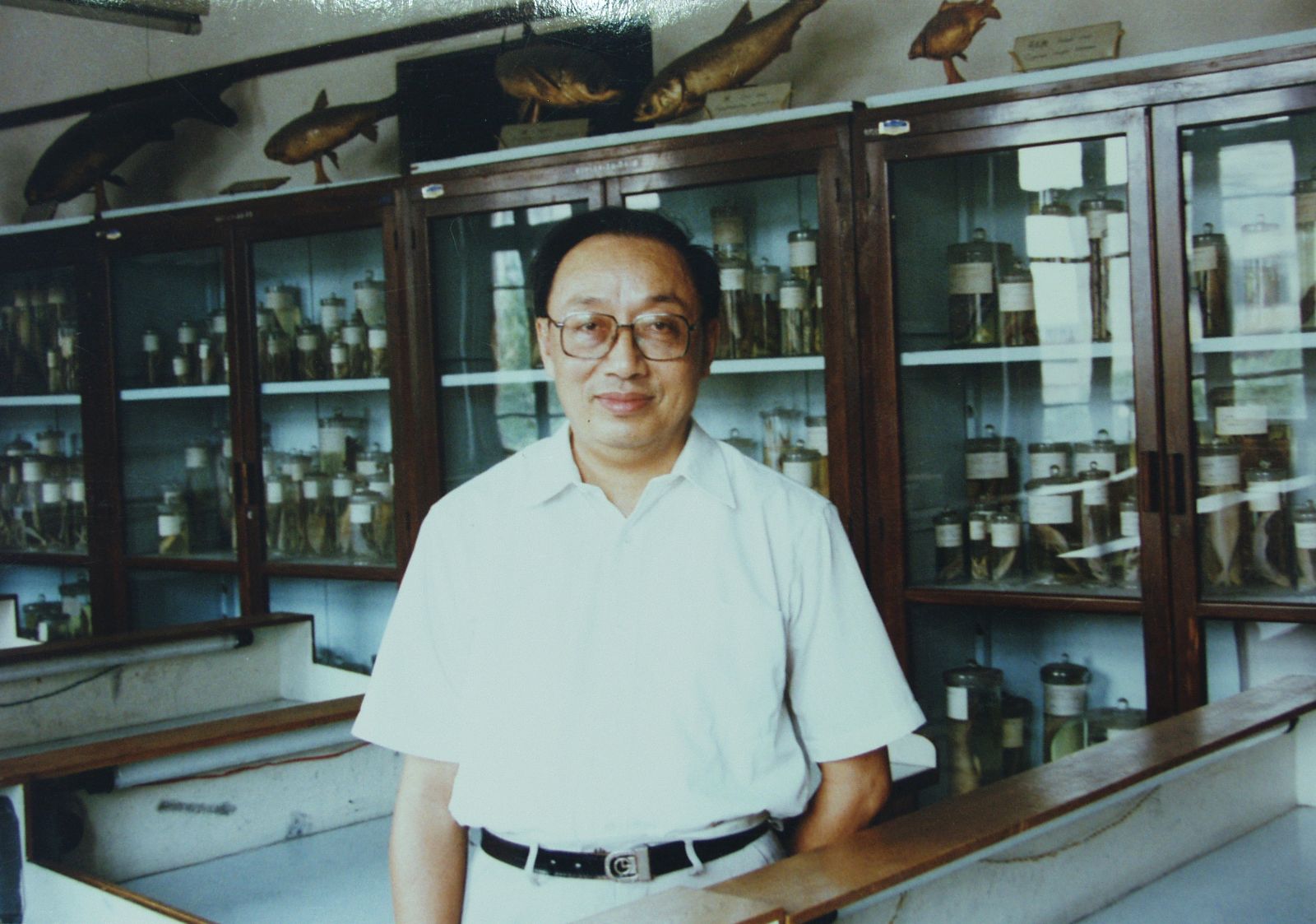

中等身材,衣着得体,思维清晰,言语沉稳,动作从容。年逾古稀的苏锦祥安详中透着儒者特有的谦逊。

苏锦祥1935年出生在上海一个普通工人家庭。高考前一年,父亲突然辞世,全家除了悲痛之外,经济也随之陷入不堪之境。家庭的责任使苏锦祥萌发了辍学工作的想法,但受到母亲和姐姐的阻止……第二年苏锦祥考出优异成绩,选择了刚刚组建的上海水产学院。因为水产业在他看来,可以满足自己的科学理想,同时不会增加家庭经济负担。同年10月苏锦祥进入上海水产学院水生生物专业,就这样开始了他从了解到热爱、执著一生的水产科研路。

敏而好学,情定鱼类学

刚刚组建的上海水产学院汇聚了一批优秀水产学家,在时任水生生物系主任、著名遗传学家摩尔根的学生、谈家桢院士的师兄陈子英教授的影响下,在采集标本、进行湖泊调查的实践中,苏锦祥逐渐对水产科学产生了浓厚兴趣,喜欢上了鱼类学。

毕业后,苏锦祥留校担任助教。不久,他结识了当时在水院进修、后来成为著名鱼类学家的孟庆闻。由于志同道合,二人很快成为合作伙伴并开始了一生的合作研究。从《白鲢的系统解剖》到《鱼类比较解剖学》都是两人共同呕心沥血、携手奋进的见证。1960年《白鲢的系统解剖》出版。1961年,苏锦祥终于如愿以偿地来到朱元鼎教授(中国鱼类分类学主要奠基人之一)领导的鱼类研究室,开展鱼类比较解剖的研究工作。

刚到研究室的时候,他负责制作鱼类骨骼标本。这是一项吃力而又毫无趣味的工作,需要周而复始又必须小心翼翼剔除鱼肉等组织,把骨骼整理出来。淡水鱼有很多肌间骨(肌肉中间的小刺),稍不留心一些小的肌间骨就会遗失,骨骼标本就不完整。刚刚20出头的苏锦祥越做越觉得没意思。朱元鼎感觉到了苏锦祥的心理变化。有一天,他对正在剥鱼骨头的苏锦祥说:“别小看这项工作,这可是鱼类学研究的基本功。就像医生要治病须先熟悉人体解剖一样,要研究鱼类的系统演化,掌握不同鱼类之间的生理生态差异,必须首先熟悉鱼类的基本解剖知识。”一席话使苏锦祥茅塞顿开,他安下心来做起了解剖。多年后,《鱼类比较解剖学》出版,苏锦祥对朱元鼎说:“要不是当初在先生处剥了半年鱼骨头,现在还真没办法参与撰写这本专著。在先生处真是受益良多!”

人生如水,起伏自定

1960年我国与古巴建交后,古巴赠送我国政府一批牛蛙。考虑到运输时间较长,我国决定派两名技术人员前往古巴接运。苏锦祥便是其中一员。牛蛙采自古巴西部比那尔德里奥省,是生活在当地水塘中的野生牛蛙。为保证在长途运输中取得较高成活率,他们亲自到采集地去收集和筛选牛蛙,在哈瓦那水产养殖场进行多种包装工具、运输方法和模拟长途运输的试验工作,最终筛选出一种圆筒分层的运输箱,牛蛙与浸过水的海绵放在一起,保证路途中一定的温度、湿度并可避免剧烈碰撞。1962年6月,300只牛蛙被装入十几只白铁皮运输箱,途经布拉格(捷克)和莫斯科两次转机,历时4天顺利运达北京,成活率高达100%。这批牛蛙后由水产部安排,分别送到广州、江苏及上海等地进行养殖,中国的牛蛙养殖业开始起步。

1963年11月到1964年11月,苏锦祥被水产部指派到越南承担技术援助任务,在河内郊区越南淡水水产研究所指导鱼类分类和鱼类生态学研究。而立之年,好像一切都是那样自然,但噩梦般的岁月接踵而至。1965年“四清”导致全国范围停产、停业、检查,苏锦祥也和学校部分师生一起去了新沙农场。此后不久“文革”开始,知识分子受到沉重打击,苏锦祥的学术事业进入了冰封期,多年宝贵时光流逝。

1972年上海水产学院被迫迁至厦门办学,改名为厦门水产学院,虽有些无奈,但毕竟教师们又可投身于心爱的教学和科研工作。在教学之余利用厦门临海的优越条件,苏锦祥参加了三年海水鱼类网箱养殖试验和真鲷人工繁殖研究。

我国海水鱼类养殖虽有悠久历史,但生产方式比较落后,多是采集天然海域中的鱼虾苗种在海边大小水体中进行粗放式养殖。在南方称“鱼塭养殖”,北方称“海港养殖”。1973年苏锦祥等接受水产部下达的“海湾养殖”项目,学习日本海水鱼类网箱养殖,在厦门港一个仅几百平方米的小岛——宝珠屿上建立实验基地。当时是白手起家,一切设备都要自己动手解决。没有现代化的泡沫塑料浮筒,用大油桶涂上防锈漆后充作浮筒;用毛竹搭建网箱架;网箱是请渔业大队编织的4×4×4m的方型聚乙烯网箱,网目有大小不同的几种规格。养殖的鱼种有真鲷、鲈鱼、罗非鱼、石斑鱼等。真鲷、鲈鱼苗种是跟着渔民一起在厦门海区捕捞的;饲料大多是厦门产的小鱼或小鱼干。曾经遭遇过网破鱼逃、海藻等阻塞网衣、鱼病等挫折,但经过不断改善和研究,终于取得了高密度、高产量的效果。从1973年到1978年,苏锦祥前后进行了6年网箱养鱼实验。20世纪80年代之后海水网箱养鱼得到极大发展。现在沿海各地区广泛开展了海水网箱养鱼。

在开展网箱养鱼的同时,苏锦祥等还进行了真鲷人工繁殖研究。真鲷是沿海重要经济鱼类之一。从海区捕捞天然苗种,数量有限,不能满足养殖需求。当时我国梭鱼人工繁殖及育苗研究已取得较好成果,而其他鱼种均未获得实质性突破。苏锦祥利用真鲷闽南产卵场——五通海区靠近厦门的有利条件,1974年开始人工繁殖试验,一举突破育苗关,创造了我国取得真鲷人工繁殖和苗种培育的首个成功案例。

百川聚海,提携后学

1960年苏锦祥与孟庆闻出版专著《白鲢的系统解剖》,在鱼类解剖学领域竖起了一个里程碑。1987年他又与孟庆闻等将30年积累的研究资料加以总结,撰写专著《鱼类比较解剖》,为开展鱼类分类、系统发育、生理、生态等方面的研究提供了重要基础资料。他与美国鱼类学家合作研究的有关鲀科、颌针鱼科的分类研究论文发表于国外学术刊物,其中2篇被国际鱼类分类权威著作——J.S.尼尔逊(Nelson)的《Fishes of the world (3rd ed.)》(1994)收录并引用。1995年与孟庆闻、缪学祖合著的《鱼类分类学》在国内首次以国际通行的Nelson系统介绍中国和世界鱼类分类。2002年他编著的《中国动物志硬骨鱼纲鲀形目、海蛾鱼目、喉盘鱼目、鮟鱇目》正式出版。这是国内迄今对这4个类别鱼记述最完整和详尽的专著。

自1956年留校从事教学工作,苏锦祥一直没有离开过自己钟爱的教育事业,一干就是43年。他待学生如自己的孩子,循循善诱,不厌其烦。作为德高望重的教授,一直坚持为本科生上课并亲自带实验课。他根据不同专业要求,不断改进教学内容和教学方法,努力提高教学质量,深受学生爱戴。他每次上课总要提前一个小时到办公室温习已经备了多遍的内容,上实验一定要亲自检查实验标本。学生说:“他那谦逊的目光、和蔼又威严的举止,令人肃然起敬,至今仍历历在目,然更让我们叹服的则是他对知识的信手拈来,那是一种成熟的智慧,绝非常人易事!”

“曲院幽深,有柳暗花明之妙;博海汹涌,有万里平静之能。”智者乐水,这一切源自别致经历的人生意境。

(生命学院 段婧 汪皓琳)