我们是有着千年历史的大中国的人民。

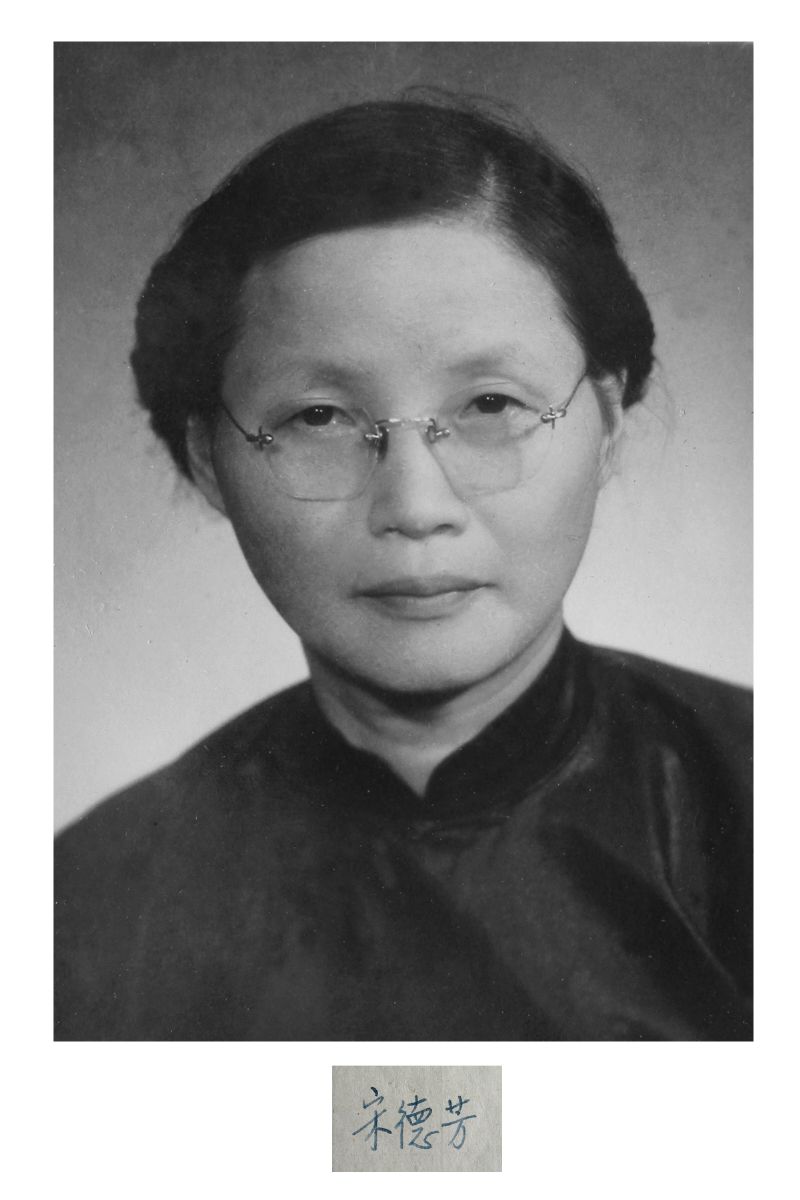

宋德芳(1903.1-1997.1),民盟盟员,江苏吴县人,微生物学教授。1931年毕业于复旦大学生物系微生物专业并留校任助教。1939年获德国马尔堡大学博士学位。曾任南京高等师范学校、中央大学、上海大学、南通学院等校教授。1953年调入上海水产学院任微生物教研组主任,建立微生物学科。1960年,被评为上海市先进工作者。代表作有Beitrag zur Cytologic der Uredinee Ochroprora Sarlei Diet 1939 Marburg in Deuchland等。

对如今的水大师生来说,“宋德芳”这个名字或许会显得有些陌生;但对水大微生物学发展来说,“宋德芳”却是不可遗忘的人物。她是水大致力于微生物学科发展的第一位教授。

留学德国

宋德芳幼年时家境非常清苦。这使她年纪很轻时就意识到,只有知识才能改变命运,所以她从小勤奋好学,与书为友。1931年她从复旦大学生物系微生物专业毕业后,到上海商品检验局工作,从事罐头微生物检验。当时社会上有股出国留学潮,她的丈夫严敦炯也于1933年到法国攻读飞机制造专业。受此影响,同时在工作中感到所学有限,宋德芳放弃了商检局血清制造所技术员职位,筹集款项去德国继续深造。

宋德芳就读于德国马尔堡大学。这是一所学术水平很高,享有盛名的德国国立综合性大学,建于1527年。在这里她碰到一位叫克拉乌生的好导师,他经常循循善诱,鼓励宋德芳不要为祖国的积贫积弱而忧虑。认为这是暂时的,中国资源丰富,不难转弱为强。克拉乌生还经常在经济上设法帮助宋德芳,为她争取助学金等。同学中间,她与琪司拉最要好。琪司拉是贝林血清厂(拜耳下属厂)厂长的女儿,却没有架子,时常帮助宋德芳整理德语笔记,改正其中的错误。1939年宋德芳获得德国马尔堡大学研究所博士学位。多年的求学经历,使这位娇弱的苏州女子,养成了锲而不舍的精神。

创建水大微生物学

宋德芳博士毕业时,正是日本侵略者在中国狂轰滥炸、大肆屠杀之时。中华民族已处在生死存亡的危急关头,更遑论发展科学研究事业了。尽管国内技术水平低,试验设备差,研究环境不佳,但宋德芳没有眷恋德国的研究条件,而是只身回到战火焚飞的祖国。从法国转到德国柏林高等工业学校的丈夫,因攻读飞机工程博士学位没有与她同时回国。不想因第二次世界大战,使他们夫妻双方仅通过一次书信就失去了联系。

抗战期间,国内工作非常难找。她先在上海中法药厂细菌室谋得一技师职位。工作了两年,宋德芳离开中法药厂,1941年起先后在南京高等师范学校、中央大学、上海大学、南通学院任教授。1947年至1951年,由于她复旦读书时认识的老师蔡无忌的关系,她回到上海商品检验局担任技正(主任),1951年到1953年任上海华东纺织纤维检验局科长。

1953年,也就是上海水产学院成立的第二年,经刘宠光副院长邀请,宋德芳来到水产学院任教授,着手建设微生物学科。据和她在一起工作多年的孙其焕副教授回忆,学校当时没有微生物实验室,而微生物实验仪器对无菌性要求较高,与其他学科实验室难以共享。因此,刚一安顿下来的宋德芳,开始设法筹建微生物实验室。在建国初期,学校建设资金十分紧张。为节约经费,她特地跑到旧货店选购仪器设备。微生物实验室原先有很大的两个冰箱和一个恒温培养箱,都是宋德芳从旧货店里淘来的。在20世纪70年代学校搬迁至厦门时,这三大件跟着宋德芳到了厦门。到1980年上海水产学院在军工路原址恢复办学时,这三大件又跟随宋德芳回到上海。两个冰箱老虽老,但经久耐用,一直到1990年居然还在使用。恒温箱直到生命学院搬到新建好的科技大楼,才依依不舍地被处理给废品公司。

在校期间,宋德芳主要教授微生物学。对食品微生物检验,尤其是罐头食品微生物检验,宋德芳不仅经验丰富,而且造诣较深。课堂上,她以江南女性亲切婉转的语言,深入浅出,侃侃而谈。没有教材,她就伏案编写。经过无数个不眠之夜,在1962年为水产加工专业编写了厚厚一本《微生物学交流讲义》。她还经常带学生到上海商检局畜检处细菌检验室,观察学习罐头微生物检验的全部操作过程和肉毒梭状菌的形态和培养等。俄罗斯教育家乌申斯基曾说:“如果教育家希望从一切方面去教育人,那么就必须首先从一切方向去了解人。”宋德芳在学习和生活中,悄无声地把点点滴滴关爱播撒给学生。

宋德芳非常重视对年轻教师的培养。作为教研组组长,她除了在专业上耐心指导,还在生活上给予他们关心、鼓励和帮助,就像大海般包容万物又浸润万物。年轻教师们因此都很信任她,把她当成自己的老大姐不时去找她说说心里话。孙其焕副教授说:“水大的微生物学是宋德芳教授来了之后建立起来的。正是在她的带领下,年轻老师们团结奋进,刻苦钻研,逐渐把微生物学发展得越来越好。”

宋德芳办事稳扎稳打,一步一个脚印,坚持理论联系实际,坚持工作在教学、科研第一线。1960年她被评为上海市先进工作者。1963年她主编的《微生物学》教材由农业出版社公开出版,得到学界好评。

拳拳赤子心

在德留学期间,受法西斯主义影响,一些德国人看不起中国人。有一次在咖啡店,听到有一个德国人“赞扬”日本人“把大国征服了”的言论,宋德芳难抑心中愤怒,径直与他理论。又高又壮地德国人被眼前这个娇弱女子的犀利语言、凛然气势所慑服,灰溜溜地离开了。尽管身处异国他乡,但一颗赤子之心把她和祖国紧紧地联系在一起。

刚刚归国时的宋德芳,因受抗战影响,生活非常窘迫,经常饿着肚子搞科研。有时实在忍不下去了,已经霉烂的大米也成了果腹“美食”。由于长期营养不良,她已7岁的长子因患急性胃肠炎去世,连后事都是向同事借钱才算办完的。虽然回国后她一人拉扯孩子,日子过得十分艰辛,但宋德芳却没有后悔过。在抗美援朝时,她提供的止血、强心、麻醉等十余种重要配方发挥了关键作用。第二次自然灾害时,她又积极提供了十余种营养补身配方。她心里有一股火热的爱国情怀——只要能为中国的微生物学发展有所贡献,吃再多的苦她也心甘情愿。一位娇小的苏州女子,在困难面前竟表现出令人钦佩的韧性。

虽然宋德芳已离我们远去,但从她的学生、旧交的言语中,仍能让人深切感受到宋德芳的亲切与高尚。她那慈祥的脸庞,依旧那么真实,那么温暖人心。尽管她的头上没有什么辉煌的光环,尽管许多后人已经不熟悉这位学者,但她对待生活、对待学习曾始终抱有锲而不舍、百折不挠的精神,以及她待人诚恳、平易近人、兢兢业业、不追求名利的品质,仍旧在延续,影响着一代一代后学。

(食品学院 周立琼)