我要以我的所学贡献于国家,把它搞到富强。我尚不忘,应当是可以发掘自己潜力的。我尚不老,我当发掘我的潜在能力,尽一份螺丝钉的能力。群策群力,以己之力繁荣中华,必将前途光明,指日可待。

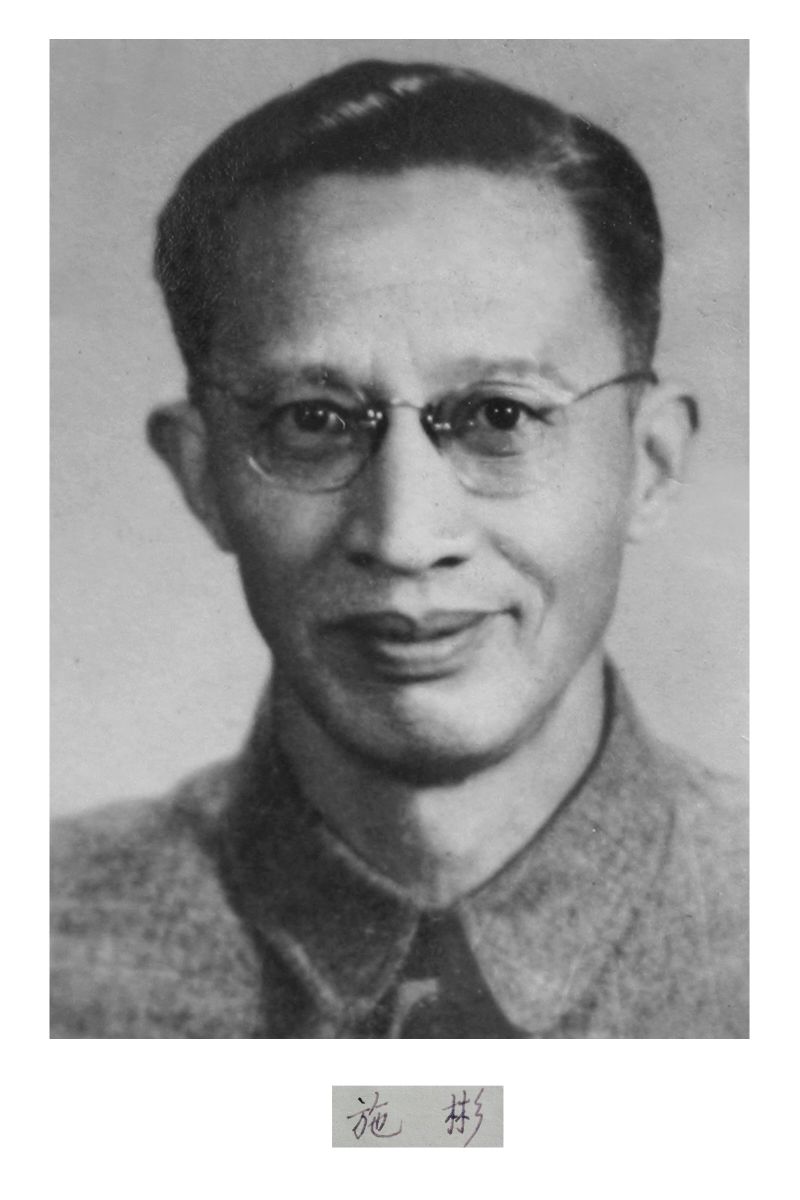

施彬(1907.9-1980.6),上海崇明人,九三学社社员,机电工程教授。1930年毕业于上海交通大学电机工程学院,1944年10月至1946年6月赴美留学。曾任上海油轮公司科长,上海交通大学、震旦大学、同济大学、化工学院教授,永华电工器材厂工程师,1956年起任教于上海水产学院,曾任海洋渔业系副主任、电子学教研组主任,九三学社上海分社候补委员、九三学社水产支社主任委员,中国水产学会专业委员,《水产学报》编委,著有《铁路信号》、《无线电原理》等。

人生百年,惟自认平凡而不息奋斗之人,方能真正体会生命之本意。施彬便是这样一位一心一意想要将数十年所学尽心奉献给学生的学者。

回头细看施彬的求学历程,仿佛看到一位精神矍铄的行者,从时间的长河中缓缓走来,朗朗清风传来他坚定的声音:吾以吾学兴中华,吾以吾爱铸华夏。逝者如斯。在施彬泛黄的简历中,一段段书写求学与工作经历的浓浓笔墨,隐隐绘出20世纪中上叶一位学者的人生之路。而与其携手上路的是一颗以己之力振兴中华的赤诚之心。

学技术立身救国

施彬原名施克彬,1907年出生于江苏省崇明县(现上海市崇明县)施家庙一个书香之家。祖父、父亲都是秀才。父亲常年在外执教。施彬便由在家办私塾的祖父抚养。受祖父影响,还没上学时,施彬就已经能熟读《论语》、《孟子》等四书五经。

施彬八岁时进入崇明县立乙种商业学校学习。1922年毕业后,辗转进入上海交通大学附属中学。其间因转学等事影响,至1926年才毕业。少时的施彬发奋上进,刻苦求学,成绩优异。在上海交通大学附属中学毕业后,他直升上海交通大学学习。

施彬的父亲是晚清秀才,有着隽逸优美的文笔。在那个动荡的时代,他空有学问却不得志,去马来西亚经商,结果血本无归。为维持生计,父亲便留在南洋执教数年。常年的颠沛流离使这位晚清秀才觉悟到:只有拥有技术方能在乱世安身立命,求得一安身立命之地。于是,在父亲影响下,施彬进入上海交通大学主攻技术类专业。他选择了电机工程学院电机系。交通大学的生活,影响了这位学者一生之路。

上海交通大学学术底蕴深厚,学生对时局感觉敏锐,这使施彬的人生观发生潜移默化的变化。在时局动荡、日本侵略等复杂局势下,交通大学的学子们颇有些“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”的味道。施彬读大学期间,母亲病逝了。而此时日军枪杀工人的残暴行径,让一心求学的施彬再也忍不下去了,他愤然参加了交大学生的游行示威。在当局的武力镇压中,施彬亲眼目睹同窗好友被警察枪杀的情景,心中悲愤交加,对国民政府不再抱什么幻想。

施彬目睹祖国被列强铁蹄蹂躏,社会千疮百孔。他认为这是我国技术严重落后导致的结果。要改变落后状况,迫切需要越来越多的科技人才。因此只有成为技术人才,才能安身立国,为民族复兴服务。

1926年杨杏佛等共产党代表,与孙中山等国民党人经过上海与段祺瑞会晤时,施彬也参加了会议。国共双方都邀请施彬加盟自己的队伍。此时施彬满脑子装得是“技术救国”,他以“父母知之必不使我继续读书”为虑婉言谢绝了。在政治与技术之间,他选择了技术。

1930年,从上海交通大学毕业的施彬被上海国际电台录用,担任技术工程师,1935年被派往马尼拉长途电话公司学习国际无线电话工程,4个月后返沪。这段经历促使施彬想赴英、美深造,学习国外先进知识。1938年5月至1938年12月,施彬成为昆明国际电台筹备员。在此职位上,他得到极大磨炼,从前期筹备、设备调试到后期节目剪辑,几乎全由他一人扛着。后又凭借他长期的知识经验积累,成为昆明叙昆铁路及川滇铁路公司工程师。施彬在电讯及铁路信号方面的才能被国民党中央第五等分校看重,被聘担任其分校交通科无线电兼职教官。1944年冬,国民党要求施彬加入国民党,就在办理手续的过程中,第一批依租界法案招收赴美实习人员的工作开始了。在同事好友鼓励下,施彬由昆明川滇铁路公司只身赴重庆应考,成为第一批依租界法案赴美实习的工程技术人员。天遂人愿,施彬被分在芝加哥伊利诺伊中央铁路公司任主任电务员,学习铁路电信及铁路电信工程10个月,之后他又被派往Rochater.N.T公司学习。在这一年半的游学中,对国外先进通讯技术的感慨、国内百业待举的迫切需求时时撞击着这位海外游子的心房,恨不得赶紧插上翅膀回到祖国。

1946年5月,施彬由美返沪,满怀热情到交通部报到却未能如愿,转而成为上海交通大学电机系教授,兼任上海油轮公司电讯科科长。解放前夕,施彬未同家人一起迁往台湾,而是留在上海继续自己钟爱的电讯事业。解放后,施彬先后在震旦大学电机系任教授、永华电工器材厂做工程师、兼任同济大学教授。

发展机电学科

1956年2月,施彬就职于上海水产学院,任教授、机电教研组主任、海洋渔业系副主任、院务委员会委员、中国水产学会渔业仪器委员会委员、九三学社上海分社候补委员、九三学社上海水产学院支社主任委员……

从这一个个具体的职位或岗位中,我们看到施彬在上海水产学院用尽毕生所学,发展水产事业的殷殷足迹。他长期从事教学和科研工作,积累了丰富经验,发表过很多论文和十余本著作,主著了十余本教材,编译了大量文献资料。这位无线电工程和电子学专家,在20世纪50年代参加了我国第一台大功率渔探机和其它助渔助航仪器的研制工作,为我国助渔仪器填补了空白。当时渔探机只能进口,价格比较贵,因此,大多数渔民捕鱼仍主要依赖经验。施彬他们的工作就是利用无线电工程和电子学,采用回声定位技术,制作我国自己的渔探机。有了渔探机,渔民就可以更准确地了解水下鱼群状态。

在五十而知天命之际,这位孜孜以求的学者,以其悲天悯人之心,以一位知识分子的赤诚,淡淡地说出:“我还不老,我愿以我所学贡献给祖国。在水产复校后,以年老体弱之躯毅然上路……”

施彬的一生是一个时代的缩影,反映了一个时代高级人才面对政治时局的复杂心路历程。他们那一代知识分子在坎坷拼搏、踌躇满志、敬业爱国的默默追求中,被祖国的日益繁荣而感动,为祖国的日益强大而欣慰。这是一位“以一腔以吾学而延中华的热血”生活的知识分子。先生之风,山高水长。

(生命学院 方焰星 童留青)