我们无需抱怨社会的不公和自己的命运。人生掌握在自己手中。就像造房子,只有地基打得深,才会有日后的无限风光。

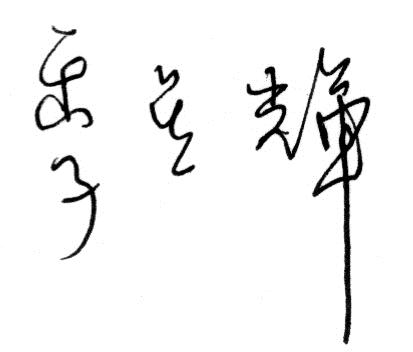

季星辉(1938.4- ),江苏启东人,中共党员,海洋渔业教授,1993年起享受国务院政府特殊津贴。1962年毕业于上海水产学院工业捕鱼专业。曾任厦门水产学院海洋渔业系工业捕鱼教研室副主任、主任,远洋渔业研究室负责人,中国水产总公司派赴几内亚比绍远洋渔业开发技术员,中国水产总公司驻拉斯办副总工程师、技术部主任。长期从事海洋渔业资源开发与管理的教学和研究工作,为我国西非远洋渔业事业作出重要贡献。

走进上海水产大学海洋学院,时常能看到一位头发花白、身材清瘦的老人。他就是中国远洋渔业的开拓者之一:季星辉。1985年3月,季星辉应中国水产总公司之邀,受上海水产大学派遣,随同渔业船队前往大西洋,开辟远洋渔业事业。

一战西非

经过60几天的海上航程,迈入知命之年的季星辉终于来到几内亚比绍。1985年前中国的远洋渔业还是一片空白,到西非后船员们只能边学边干。季星辉除担任船队管事,负责对外联络,记录气象、海况、潮汐底质,还要和其他船员一起从事海上捕捞。由于西非气候条件与中国有天壤之别,海上天气朝夕万变,所以从1985年5月至12月船队一直亏损。季星辉心急如焚,想着半年来船员们没日没夜的工作,换来的却是竹篮打水一场空。他痛下决心一定要打赢这场硬仗。

此后一年,季星辉比以前更刻苦。他积极改造渔具渔法,考察渔业资源,认真研究渔业法规。终于功夫不负有心人,1986年4月船队扭亏为盈,创现了利润。但一年来的艰苦劳作和夜以继日的脑力劳动影响了他的健康,竟不知不觉患上糖尿病,但他仍埋头苦干,指导作业,直到体力实在不支才决定回国治疗。

在回国治病教学之际,季星辉仍然情挂西非。得知中水西非项目日益扩大,效益不断提高时,他欣慰地笑了。此时,重返西非的念头在他心中萌芽。1989年恰逢中水领导再次邀请他赴西非。季星辉重又活跃在西非渔场。

二战西非

这次在尼日利亚,他只用4个月时间就使产值增长88%,一举扭亏为赢。在塞拉利昂,他又用一年时间,协助代表处接管原“闽非”公司,进行人员编制的整顿和渔具、渔法的技术改造,也实现扭亏为赢;在拉斯帕尔马斯,他主持了首次技术人员工作会议,对西非7个不同国家的渔业资源、渔场、渔具、渔法和渔业法规、生产经验和水产品的加工标准进行总结、撰写、出版系列技术资料……

时光荏苒,又是两年。

当季星辉在前方干得热火朝天的时候,突然获悉父亲病重的消息。他立马放下手上工作,匆匆回国。不想到家时才得知父亲已在3月份去世。家人为让他安心工作,没敢告诉他。而妻子两年来忍受牵挂丈夫的精神折磨,居然患上了严重的抑郁症,整天精神恍惚,郁郁寡欢。短短两年,季星辉没料到会发生那么多事情。从小疼爱他的父亲走了,走得那么匆忙,连儿子最后一眼也没有看到。现在妻子也身患重病,他觉得心中有愧,对不起他们。

此次回来,季星辉觉得不会再回到西非了。但过去的两年就像一场电影时时在他脑海中回放。他思绪万千,既挂念着前方的工作,又担心着病重的妻子。权衡之下,他决定留在中国,从事后勤工作——整理资料、出版文章。他先后发表《江浙沿海桁拖网作业性能的初步研究》、《拖网网目尺寸及其速度效应的探讨》、《应用导管螺旋桨的机帆渔船与拖网匹配的试验》、《大网目拖网渔具的设计和使用》、《纳米比亚的渔业及其管理》以及《对印度尼西亚海域中国渔船使用拖网渔具的分析和探讨》等论文。

经过一年多治疗,妻子的病情有所缓解,季星辉逐渐开朗起来。中水领导了解情况后,欲再请他“出山”,因为季星辉太了解西非的生产情况了。为能邀请到这位名将,中水领导还特给予超出常规的待遇:携妻同行,以除后顾之忧。面对国家重托,季星辉决定全家同行。

三战西非

1992年8月9日,季星辉第三次踏上了征程。在飞机上他紧紧握着妻子的手,那一刻他觉得很幸福。

公司给他在拉斯帕尔斯安了家。他稍作休整便随中水驻拉斯帕尔斯总代表吕洪涛出发,先后去加蓬、喀麦隆进行考察,又在1992年底随副总代表梁秉法南下几内亚,建立新的生产基地。

作为先锋,季星辉和法语翻译白光先去打前站。当时办公条件异常艰苦,十几平方米的房子空空荡荡,不说家具就连起码的床铺也没有,真是家徒四壁。而且,注册登记、船舶检查、物资报关等等,都需要钱。不过,他们似乎习惯了这种“穷困潦倒”,对他们来说早日投产,创现利润才是第一大事。

季星辉负责指挥海上生产,抓经济效益。他首先碰到两个难点:几内亚是个新地方,对其海况、底质情况不甚了解;8艘渔船来自国内不同地方,初次合作,人员不熟,技术水平不等。所以要想一帆风顺,旗开得胜,还需艰苦摸索。季星辉和梁秉法临时决定:8条船分别采用单拖和双支架拖网两种方式,探捕几内亚经济鱼、墨鱼和对虾资源。经过试验、比较之后,再选最佳作业时间。

经过一个多月的摸索和磨合,直至1993年2月初,渔船才陆续出发。但是几内亚开局并不顺利,由于对海底情况不明了,加之海况、气象不正常,墨鱼未见旺发,2月份单船平均产值仅3万美元。季星辉看在眼里,急在心上。3月,他在梁秉法面前立下军令状:保证在4月份使8艘船的总产值达到45万美元。倘若完不成,扣发其全年奖金,任凭发落。

君子一言既出,驷马难追。季星辉把时间卡得死死的不给自己留一点退路。他一手抓渔场捕捞,一手抓网具调整,把大部分时间花在新到西非的四艘单拖船,几乎每天晚上都通过单边带作技术讲座,分析渔场,讨论渔具渔法,鼓励船员生产积极性……辛勤劳动终于有了回报,船队的产量直线上升,单船平均日产值从2月份的3万美元上升到3月份的4万美元,4月份又增至5万美元有余,总产值达55万美元,比预定指标还多出10万美元。季星辉心中的大石头终于落地。胜利的喜讯传遍全队,船员们欢欣鼓舞。

6月份,季星辉又被派到印度洋。这与他刚到大西洋的情况几乎类同。海洋环境、海底情况和资源状况有很大差异。而且,这里常年46℃以上,令季星辉和船员措手不及,也给生活和工作带来极大困难。他们又要重新开始。

船队主要目标是捕获大宗经济鱼,但是起网后事与愿违,都是些在当地没有市场,送到国际市场价格又极为低廉的胡子鲶。这种鱼连加工和运输成本都收不回,只好全部放弃。季星辉没有气馁,他想能捕到胡子鲶,说明网口已经全部张开,正进入工作状态。没有捕到墨鱼,问题不在渔具。由于胡子鲶喜欢淡水,他推测其他经济鱼应在外侧深水域。经过反复劳作,他们终于捕到大量红鲷、真鲷等经济鱼类。船员们兴奋地叫了起来,但是季星辉没有忘记此行目的是墨鱼。他暗下决心:一定要捕到墨鱼。

考察当地水域情况后,季星辉意识到:大西洋和印度洋的海底环境存在巨大差异,西非海底比较平坦,大陆架宽阔,饵料丰富,因而墨鱼旺发在浅水区,而亚丁附近海域大陆架狭窄,水深变化大,缺乏墨鱼孳生的理想环境,要想抓住墨鱼就必须向深水迎捕。他指挥渔船大胆地由浅入深,逐步摸索,当捕到95米水深时终于找到了墨鱼。

1993年11月,季星辉再次随吕洪涛外出考察。临走前,夫人执意要送他。看到夫人满脸愁容,他安慰夫人:“我很快就能回来,你在家好好养病。”夕阳无限好,只是近黄昏。此情此景,就像一幅画深深印在他心中。可是,此后他只能凭记忆端详爱妻了。

1994年妻子在西班牙患急性阑尾炎,因语言障碍无法及时就医而辞世。其实这种病并不难治,但由于长期服用抗抑郁药物,使她痛觉迟钝,以致拖延了三天,错过治疗机会。妻子过世对季星辉是个沉重打击。她不远万里陪他来西非图什么呀?季星辉面对妻子冰冷的遗体,心如刀割。1994年3月11日,他带着妻子的骨灰和儿子一起回国,将骨灰葬在老家启东的祖坟上。

现在,这位老人把一切都看得很淡,过着平静的生活。当有人问他是否后悔时,他淡然一笑:“我们无需抱怨社会的不公和自己的命运。人生掌握在自己手中。就像造房子,只有地基打得深,才会有日后的无限风光。”

(海洋学院 陶培淼)