要懂得责任,要学会感恩。

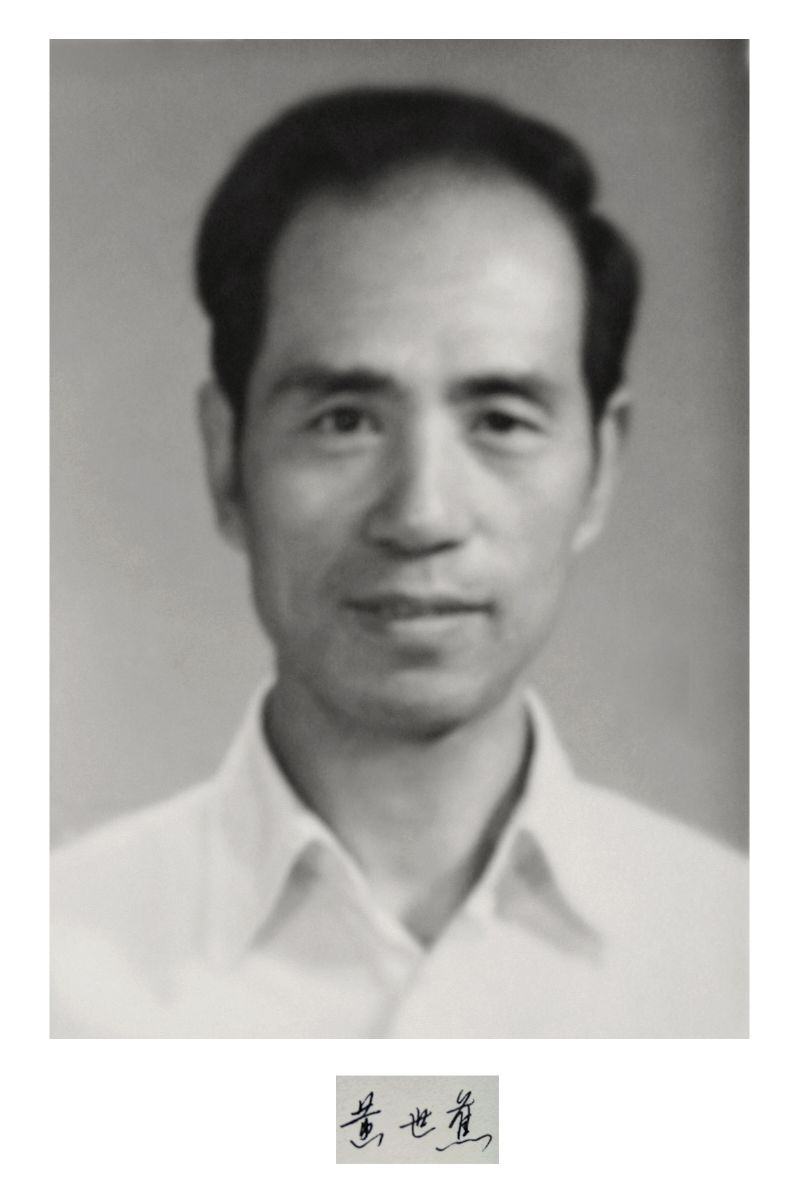

| 黄世蕉(1934.8-1994.6),福建福州人,中共党员,水产养殖教授,1992年起享受国务院政府特殊津贴。曾在北京外国语学院留苏预备班进修、在上海第二军医大学进修生理学。曾任研究生办公室主任。他的科研成果曾获农业部科技进步二等奖等。 |

“我老伴是一个再平常不过的人了。”这是黄世蕉的妻子谈起黄世蕉时最常说的一句话。

饮水思源

黄世蕉早年经历充满波折与坎坷。父亲早逝,母亲又体弱多病,需要有人照顾,家中还有一兄一妹,家庭经济状况十分拮据,温饱都是个问题,况且在外求学生活费开支也不是一个小数目。因此经过家里人几经商讨,决定让黄世蕉“先学起来”,然而越往后家庭越无力支撑他的学业。怎么办?黄世蕉十分苦恼。就在他感到最无助、最渴望关爱的时候,是国家、是党像慈母一般,及时向他伸出援手,为他提供上学机会。雪中送炭一般的关怀,使黄世蕉在最窘迫之际获得继续飞翔的动力。因此,他一直对党对国家怀着浓厚的感情。黄世蕉深知机会来之不易,他刻苦学习,不负所望,于1952年考入上海水产学院水生生物专业。

大学毕业后,黄世蕉留校工作,长期担任《动物及鱼类生理学》和《放射性同位素应用技术》等课程的教学。黄世蕉怀着一颗感恩的心,因此工作起来认真负责,精益求精,希望以己之力回报党的关怀。为了上好课,他广泛搜集各种资料,不断充实教学内容。在担任研究生指导教师期间,黄世蕉指导研究生进行有关毒理实验、同位素示踪技术鱼类生理实验;指导研究生进行鱼类血液学特性和血液学研究。他要求严格,悉心指导,在教学中不断吸收当代科学的新成果和新成就。

黄世蕉热爱教学,同样也喜欢科研。对不少人来说,科研是枯燥的,对水产科研工作而言,科研不仅枯燥而且艰苦。然而,黄世蕉住在简陋的养殖场里,忍受着三五成群的蚊子叮咬,却不以为然,以苦为乐,沉浸于放射免疫标记、生物活性物质测定与提纯、同位素标记、抗体测定等水产科研的一系列乐趣当中。对他来说,科研已然不是身心疲惫的艰苦体验,而是一种假设被验证、真理被澄清的快乐。他做实验十分认真和严谨,一次不行再来,这个方法不行换一种,直到出现满意结果。他撰写的多篇鱼类生理学方面的论文,至今仍被广泛参考和引用;作为主要完成者之一的《应用放射性免疫测定鱼类性腺激素、性激素的研究》获1986年农业部科技进步三等奖等。1990年,黄世蕉作为第二完成人撰写并由上海科学技术出版社出版了《鱼类生理学》一书。这是鱼类生理学领域的主要著作,至今仍为学界推崇和参考。教师这一职业,对黄世蕉来说似乎已不单单是一种谋生的手段,而是一种兴趣,一种归宿,一种饮水思源的桥梁。能为社会培养一批又一批人才,是他颇感快慰和充实的事。

1986年9月,学校由于工作需要,将黄世蕉从教师岗位调至研究生办公室任主任。这是职业角色一个比较大的转变。为了尽快适应行政角色,黄世蕉虚心向周围同事学习,熟悉相关文件和政策。当时我校的研究生教育刚刚开始不久,很多政策和文件都有待建立和完善。万事开头难。黄世蕉从研究生教育规律和社会需要出发,修改研究生培养计划,优化招生机制,完善培养过程,在课程建设和实验室建设中积极献计献策,为提高培养质量不遗余力。

无数个日日夜夜,倾注了黄世蕉大量心血。有时为了招收一名好苗子做研究生,他甚至不顾体弱和旅途劳累,深入到偏僻、交通不便的城镇山村了解具体情况,联系落实。在学校里他有条不紊地处理烦琐复杂的各种事务,在家里也经常为某些研究生教育与管理工作尚未落实而牵挂于心。

一再的自我加压和超负荷工作,使黄世蕉长期忍受失眠煎熬。这严重影响了他的健康,使他的体质变得十分虚弱。现在不少人在健康和工作之间,常常选择健康,而黄世蕉却选择了服务社会。他不顾体质虚弱,对工作始终兢兢业业,甚至在疾病缠身期间仍然坚持工作。其敬业程度可谓呕心沥血。

勇担责任

在留校工作之后,黄世蕉靠自己微薄的收入帮助哥哥和妹妹相继完成了大学学业。当时,他既要提供他们两人上大学的日常费用,又要维持家中日常开销,日子过得非常拮据,但面对经济压力他没有退缩,而是毅然担起这一责任。他把国家与党给予他的温暖延续到哥哥、妹妹身上。后来他哥哥从医,妹妹从事护理工作,都成为国家需要的专门人才。如果要追溯他的思想动力,无疑是责任——他内心深处涌动的责任感,促使他甘愿克服困难,帮助哥哥、妹妹完成学业。

如果说没有理由的放弃是可耻,有充分理由的放弃是可惜,有充分理由但仍然不放弃是可敬,那么黄世蕉属于最后者。少年时的营养不良,成年后不知疲倦的工作,使他的身体健康每况愈下。60岁,正是第二次生命开始的年龄,黄世蕉却撒手而去,离开了他热爱的亲人,他的学生,他衷情的科研和教育事业。从小沐浴党的关爱,使他决定把有限的时间投入到更多的工作中去,不浪费每分每秒,以尽自己最大努力为准则。如此可敬的人生态度值得我们参照和学习。

现在一些年轻人对责任与感恩逐渐淡漠;理想、信念,成了童年淡淡的记忆;日日夜夜生活在关爱中,却习以为常,甚至认为理所当然;功利主义、实用主义,成为一些人的人生哲学;有浮光掠影的畅想,却缺少持之以恒的激情……而黄世蕉用他的一生为我们指引了另外一个视角,一个我们已有所陌生,但却实实在在充满孜孜追求的人生。一股内心深处的力量因此被翻滚上来,在我们周围激荡着、飘扬着、飞舞着。黄世蕉以实际行动为我们诠释了“责任和感恩”的深刻含义。人间世象充斥瞬息万变的风云际会,但永远存留于生命本体的无疑是最本质、最感人、最恒久的心灵诉求。当我们过滤掉人生五彩缤纷的表象之后,我们发现其背后更为人感动的恰恰是黄世蕉所呈现给我们的“责任和感恩”。

“爱党、爱国、勤奋、敬业、艰苦朴素”,可以说是黄世蕉简明扼要的人生写照。他是一位平常而又不平凡的人。平常,是因为他的事迹普普通通;不平凡,是因为他以一贯之地认真履行了责任。

(生命学院 陈思佳 蔡智仁)